はじめに

企業の研究開発活動において、企業同士の共同研究と同様に、企業と大学・研究機関の共同研究も盛んに行われています。企業にとって大学は、ある分野に特化した知識・経験を持つ優れた研究者が所属しており、実験機器・設備が整っている場合が多く、人的・設備的リソースが限られた企業にとって非常に魅力的な共同研究先です。大学にとっても企業と共同研究することで、共同研究費の獲得による研究の促進、研究の社会実装の可能性の増加、ライセンス収入が見込める等、多くのメリットがあります。

企業が大学と共同研究を行うためには、基本的には大学が定めたルールに従って共同研究を申し込む必要があります。多くの大学ではホームページ上に共同研究を申し込むための手順が示されており、企業が共同研究申込書を大学に提出する→大学が共同研究を承認する→共同研究契約書を締結する、という流れが一般的のようです。そして、企業と大学の共同研究契約において企業側の契約書雛形を使うことは基本的にありません。大学の共同研究契約書雛形には、知財の出願費用の企業負担、不実施補償、研究成果の公表等、企業間の共同研究契約書にはない条項が多く含まれるため、大学側からみて企業の共同研究契約書雛形では不十分だからです。

それでは大学は企業に対し、共同研究契約にどのような条件を求めているのでしょうか?

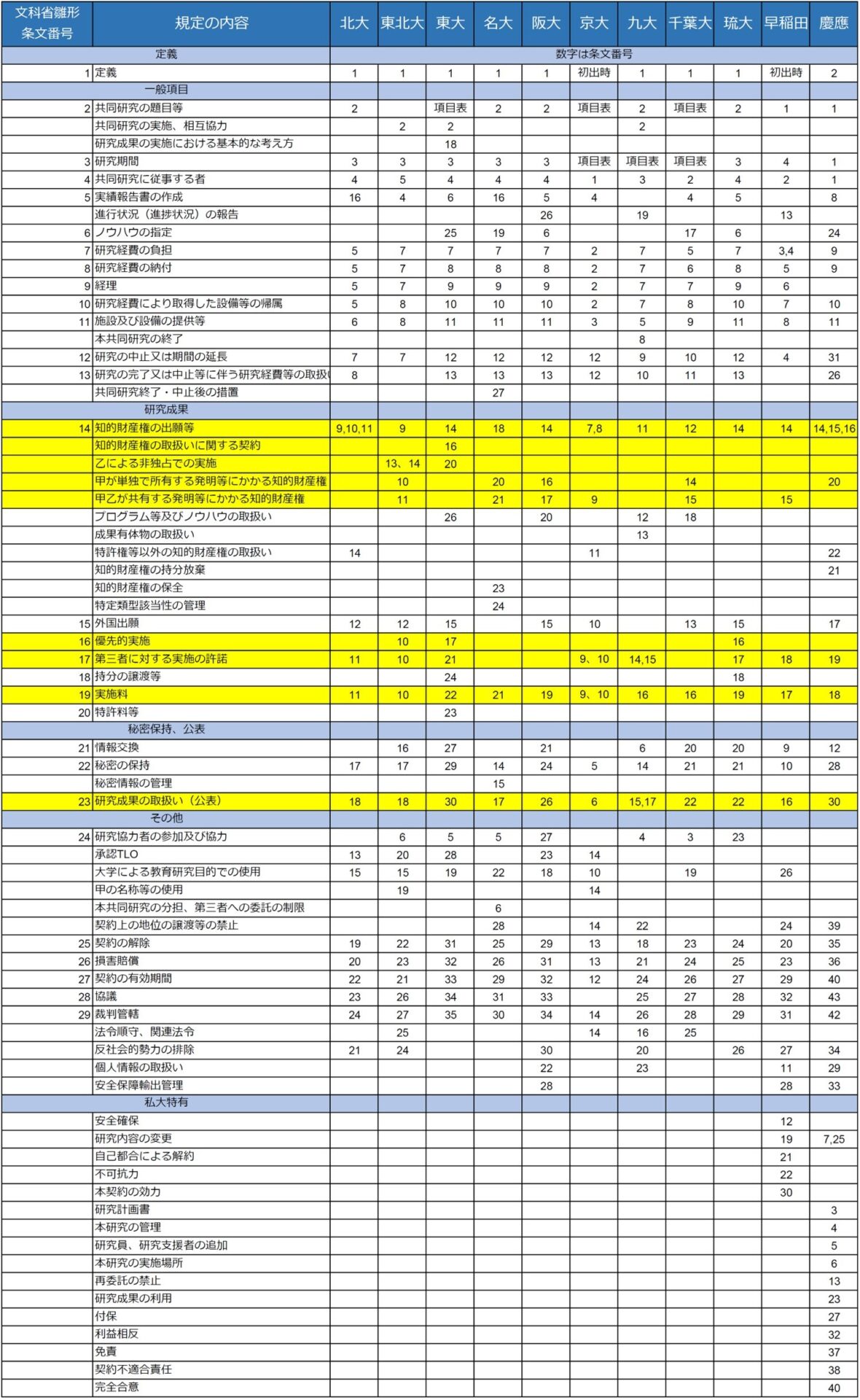

多くの大学はホームページ上に共同研究契約書の雛形を公開しています。本記事では、国立大学の事例として旧帝大(北海道大学、東北大学、東京大学、名古屋大学、大阪大学、京都大学、九州大学)と、当法人の所在地である千葉県の千葉大学、それから琉球大学を加えた9大学と、私立大学の事例として早稲田大学、慶應義塾大学の2大学を加えた計11大学の共同研究契約書雛形を比較して分析してみました。

本記事は、大学の契約書雛形を複数比較することで、大学との共同研究契約で企業側が共通して求められる事項、大学の共同研究に対する考え・スタンスを理解することを目的としており、この大学の雛形が良いとか悪いとかを論じるためのものではありません。

共同研究契約書雛形比較表の作成

国立大学向けの共同研究契約書の雛形は、文部科学省が「民間等との共同研究契約書(様式参考例)【国立学校における共同研究】」として公開しています。国立大学の共同研究契約書雛形は、条文の並びや内容等から文科省雛形をベースに作成されたと思われるため、文科省雛形との共通事項、相違事項という形で以下の表の通りまとめてみました。企業側にとって注意すべき条文を表中に黄色でハイライトしています。

以下、契約書の項目ごとに解説します。企業側として特に注意すべき項目に黄色マーカーを引きました。

項目表

国立大学の共同研究契約書には、契約項目表、契約細目表等の名称で2ページ程度の契約内容のまとめ表がある場合がほとんどでした。研究期間や研究題目等は、契約書本文中には記載がなくても項目表の中で記載する欄があります。

定義

第1条か第2条に定義規定がある契約書がほとんどでした。京都大学と早稲田大学は定義規定がありませんが、用語の初出時に(以下「〇〇」という)という形で用語の定義がなされています。

一般項目

研究題目、研究に従事する者の氏名、甲乙の役割分担、研究費の負担・支払方法・経理、研究の中止とその取扱い、研究報告書の作成、研究進捗報告会等の共同研究の具体的な内容や手続きに関する規定があります。ここの規定は条文の順番が多少違う程度で大学による大きな差は見られません。このあたりの条文は法務担当者がチェックするよりも、研究担当者が実体と齟齬がないかを確認するのが良いでしょう。

研究成果

知的財産権の帰属、出願に関する規定等が含まれる最重要項目です。特許発明の場合、発明を創作した当事者は相手方に対して通知を行い、発明の帰属や出願について協議することになるのが一般的です。

単独出願か共同出願か

大学の雛形では、大学の研究者のみで発明を完成させたのであれば大学の単独出願となり、大学の研究者と企業の研究者が相互に協力して発明を完成させたのであれば大学と企業の共同出願となっています。この規定に対し、研究費を負担しているのが企業側なので発明完成に貢献していなくても共同出願とすべきと考える企業もあれば、発明完成の貢献度合いに応じて単独出願か共同出願かを決めるべきと考える大学もあります。最終的にどのような規定に落ち着くかは両者の力関係と交渉力次第になると思われます。

不実施補償

企業と大学の共同研究で問題になるのはこの部分です。

特許法第73条第2項には、特許権の共有者は契約で別段の定めをした場合を除き自由に実施できると規定されています。この法律の規定に対し、別段の定めを積極的に設けたものが大学の雛形の「実施料」に関する規定です。大学は一般的に知的財産権を活用して自ら商品・サービスを提供することができないため、知的財産権を収益化するためには実施料収入に依存するしかありません。共同研究の成果を実施する可能性が最も高いのは共同研究先企業であり、共同研究先企業が特許発明を実施することにより得た収益の一部は対価として大学が受け取るべき、という論理です。

企業としては、大学と共同研究しなければ得られなかった成果をもとに事業化したのであれば大学に一定の還元をしても良いのではと個人的には考えています。一方で、成果の実施には準備にそれなりの時間がかかるものであり、大学は事業化前に実施料の支払いを企業に求めるべきではないと思います。ただし、実際は共同研究成果の特許権に係る発明を実施しているのに、不実施補償の支払いをしたくないがために「実施していない」と企業が言い張ることも想定され、実施料の支払いを求めて大学と企業で争うことも想定されます。

平成12年(ワ)第5238号 損害賠償請求事件

不実施補償の対価について争われた判例です。

「生体内分解吸収性外科用材料及びその製造法」に関する発明について被告と共同で特許出願して特許登録を得た原告が、原被告間には、原告が上記発明を実施しない代わりに、被告が当該発明を実施した際には、別途協議して定める対価を原告に支払う旨の合意があり、被告が当該発明を実施しているにもかかわ

らず、その対価を支払わないと主張して、債務不履行に基づき、その対価相当額の損害賠償を請求した事案です。被告は、共同出願に係る特許発明を実施する被告製品の製法変更を行い、被告新製品については共同出願に係る特許発明の実施ではないと判断されましたが、製法変更を行う前の製品については特許発明の実施を認め、実施料率1.5%~2.0%として対価の額を算出し、原告に対する損害賠償を認めました。

優先交渉権と第三者への実施許諾

大学としては、大学と企業の共同研究で生み出された研究成果は速やかに社会に還元すべきとの考えから、共同研究先の企業に対して早期の実施を求めます。そして、共同研究先の企業に特許発明を実施するつもりがないのであれば、大学としては企業の競合相手も含めて広く第三者に実施許諾したいと考えます。企業が第三者に実施許諾されて困るのであれば、共同研究先の特権として認めらているのが優先交渉権です。企業が共同研究の成果を自社の商品・サービスに利用したいと考えたとしても、実施の準備にはそれなりの時間がかかりすぐには実施できない場合に実施許諾に関する大学との交渉を優先的に行える期間を優先交渉期間とし、優先交渉の利益を享受する対価として出願費用等の一切の費用負担を求められます。

秘密保持、公表

研究成果の取扱い(公表)

大学の使命は研究成果を社会に早期に還元することであり、その還元は公表することで達成されます。一方、特許発明は公表されると新規性を失い原則として特許を受けることができなくなります。出願された特許は出願日から1年6月後に公開されるとはいえ、それまでの間は非公開であり特許出願後に論文等で公開さてしまうと他社にいち早く改良発明を検討されてしまう不利益につながる恐れがあります。そのため、成果を公表したい大学と、成果を秘匿したい企業で立場の違いが生じます。両社の立場を尊重し、相互の信頼関係を損なわないように、共同研究終了日から1年間の間は成果を公表しようとする際に共同研究先に通知することを必須とする等の条件を定める規定になります。

成果の公表については、運用面も十分にケアする必要があります。契約書で公表する前に通知することを定めたとしても、研究当事者の大学の先生が契約書の内容を知らずに論文や学会で公表してしまう、という事態もありえます。共同研究の過程で一定の成果が得られた際に、成果の公表ルールについて再度確認し合うのが良いでしょう。

その他

契約の解除、損害賠償、反社会的勢力の排除、契約の有効期間、裁判管轄、協議等、共同研究契約書に限らずどの契約書にも規定されるような条項です。大学の共同研究契約書特有の条文としては、「承認TLO」、「大学における教育研究目的の使用」、「甲の名称等の使用」があります。

私大特有

私大の契約書は2大学しか見ていませんが、国立大学の文科省雛形をベースにしているようには見えず、国立大学の共同研究契約書とは構成が異なっていました。特に慶應義塾大学の契約書は第43条まであり、20~30条の国立大学の契約書より規定が多くありました。他の国立大学の契約書にはなくて、早稲田大学と慶應義塾大学の契約書にのみ存在する条項を「私大特有」として区別しました。

まとめ

- 計12の国立大学、私立大学の共同研究契約書を比較した

- 文科省の雛形をベースにしている国立大学の共同研究契約書はある程度似た構成をしていたが、私立大学の共同研究契約書は構成が異なっていた

- 企業が大学と共同研究する際に注意すべき項目として「不実施補償」、「優先交渉権と第三者への実施許諾」「研究成果の取扱い(公表)」について解説した

以上、9つの国立大学と2つの私立大学の共同研究契約書を比較してみました。本当は産業技術総合研究所と理化学研究所の契約書雛形も比較表に加えて検討しようと思っていましたが、国の研究機関の契約書は国立大学・私立大学の共同研究契約書ともまた異なり、時間がかかりそうでしたので断念しました。

なお、大学の共同研究契約に対する考え方を理解するために東京大学の「共同研究契約書条文解説」がおおいに参考になりました。企業知財、法務担当の方は大学側の立場を理解するためにも一読することをお勧めします。