はじめに

弁理士法人シアラシア 代表弁理士の嵐田です。

スタートアップ企業における知財戦略の課題と、その課題に対して知財専門家がどのような支援を行うかについて、そもそも知財戦略とは何かという定義から整理しました。

知財戦略の位置づけ

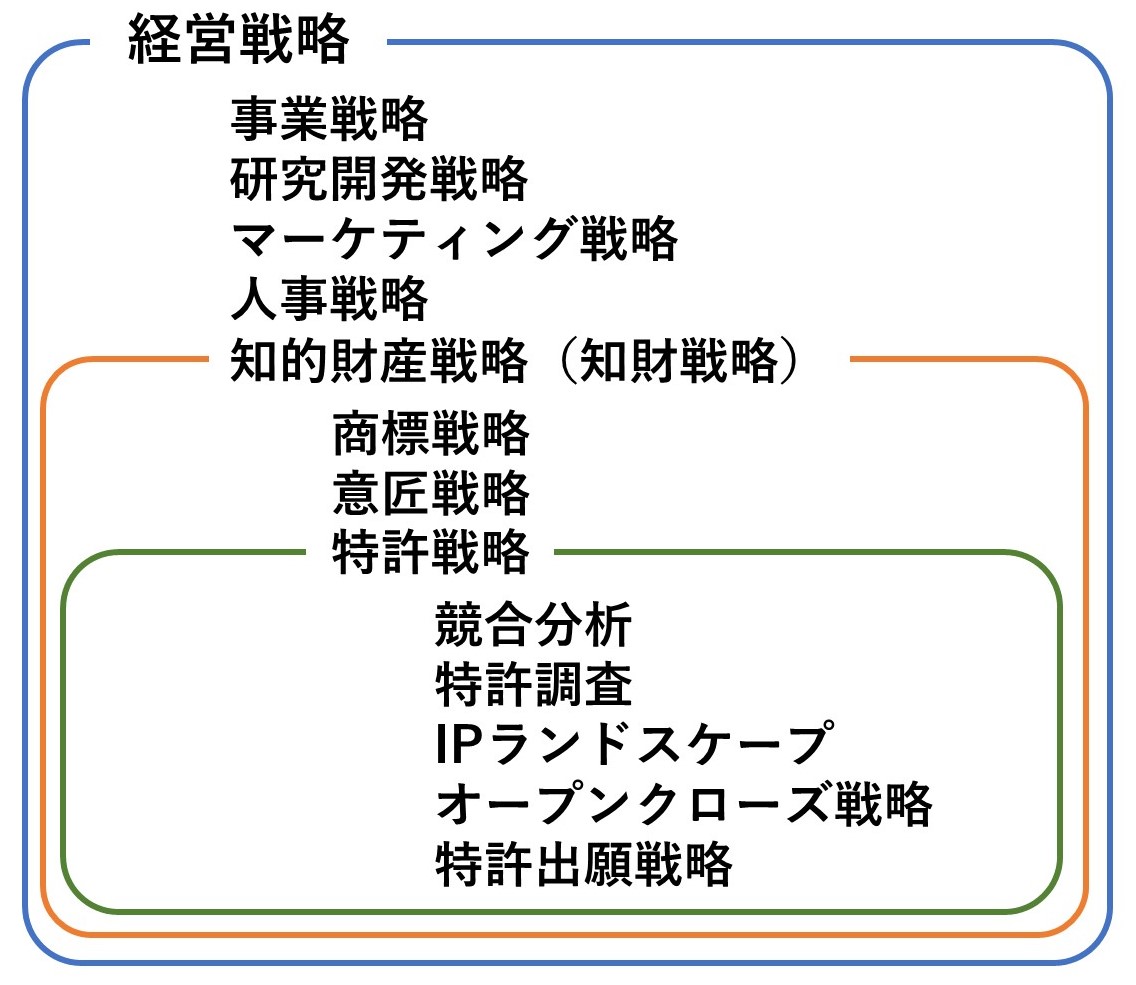

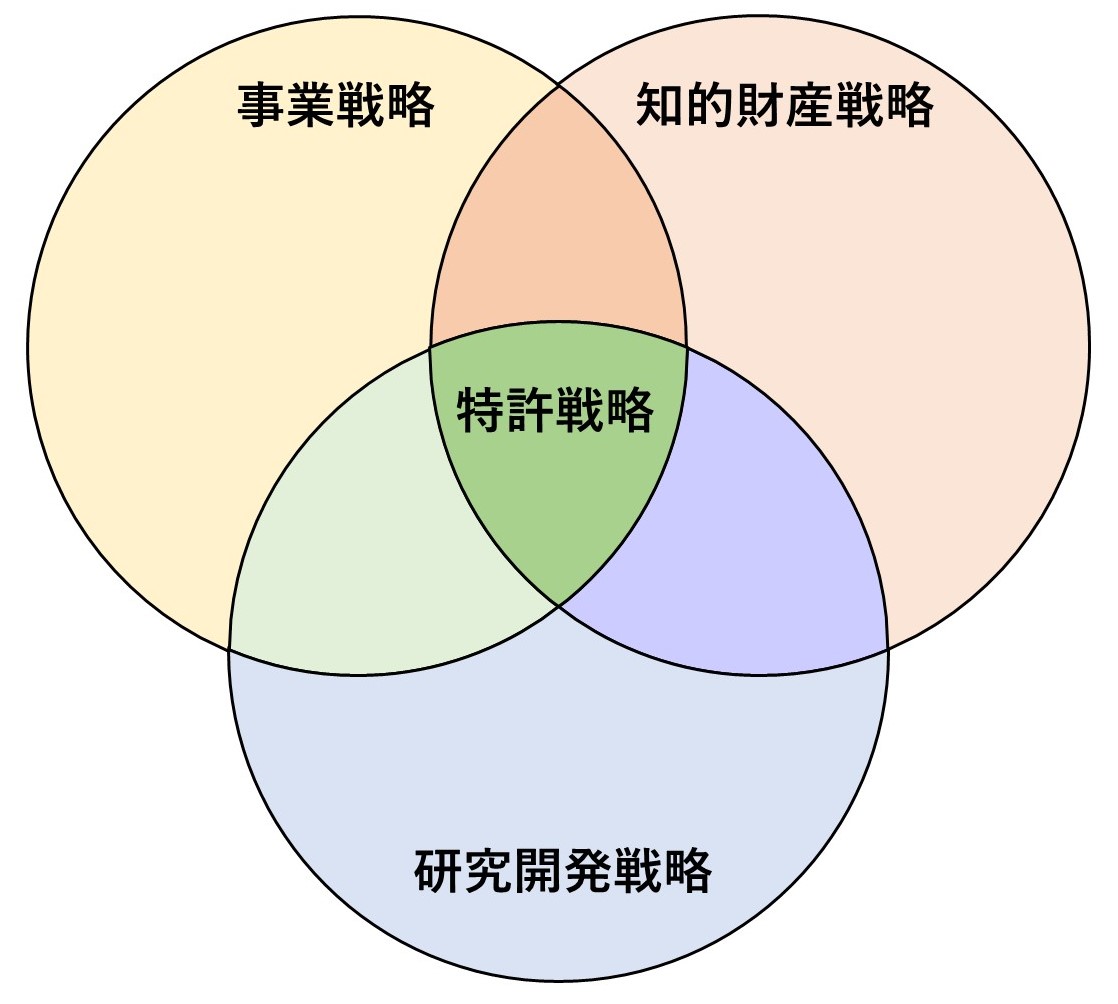

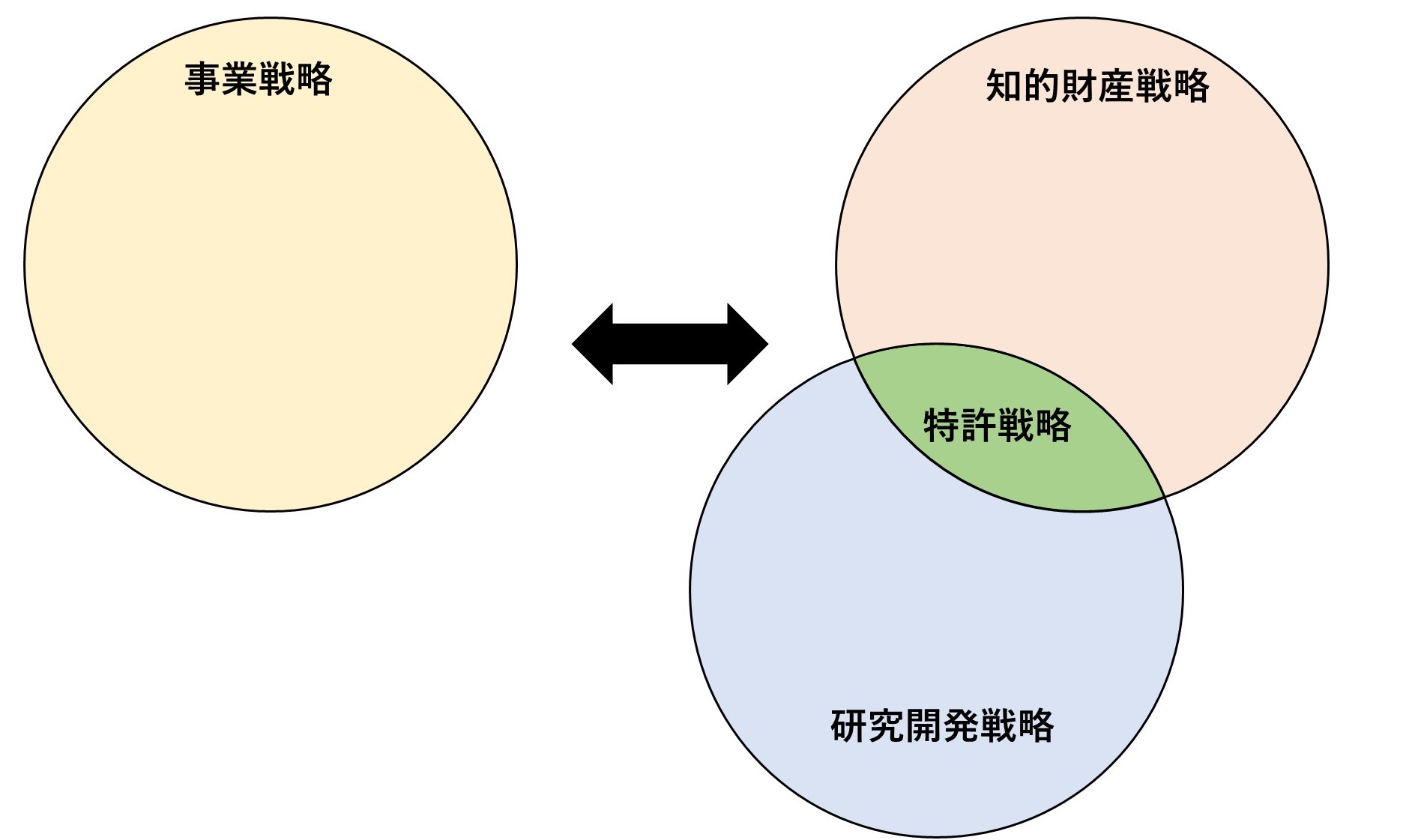

知的財産戦略(知財戦略)は経営戦略の一部であり、特許、実用新案、意匠、商標、著作権等の無形資産を事業活動に活用するための戦略のことをいいます。特許戦略は知財戦略の一部であり、競合分析、特許調査、IPランドスケープ、オープンクローズ戦略、特許出願戦略等が挙げられます(図1)。特許戦略は事業戦略、研究開発戦略と密接に関わっており、知財部門単体で立案するよりは、研究開発部門、事業部門と連携して立案する方が効果的かつ効率的です。事業戦略、知財戦略、研究開発戦略の3つの連携は「三位一体の経営戦略」と呼ばれる有名な理論です。

大企業とスタートアップの体制の違い

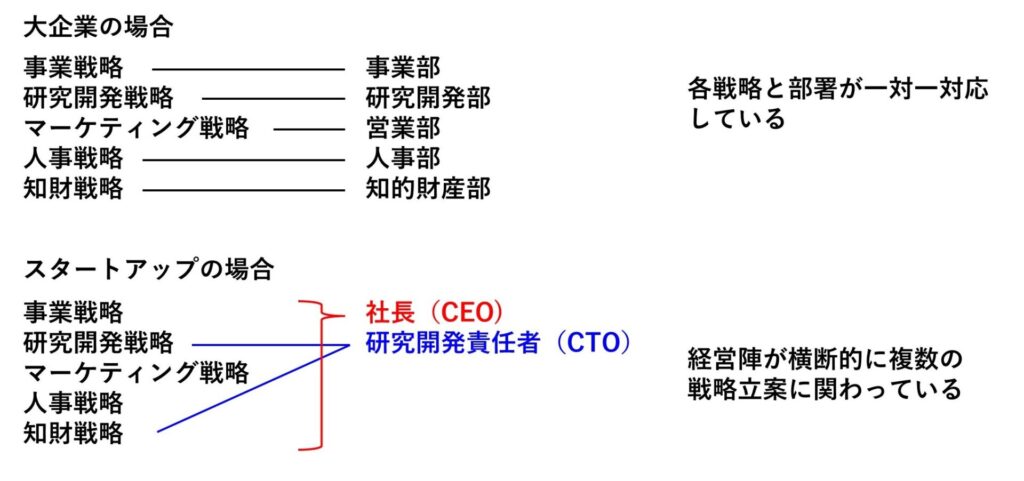

大企業の場合は規程等によって業務分掌が細分化・明確化されており、事業部であれば事業戦略を、研究開発部であれば研究開発戦略を検討する役割と責任があります(図3)。一方で、社員数が社長を含めて10名以下のシード・アーリーステージのスタートアップの場合は部署の区切りが明確でなく、研究開発責任者(CTO)が研究開発戦略、知財戦略の両方を担当し、社長は研究開発戦略、知財戦略を含む経営戦略全体を管轄するという体制になっていることがあります(図3)。

大企業の場合

大企業は部署が分かれているため、図4のように事業部と研究開発部の間のコミュニケーションが不十分な場合があります。この場合、研究開発部が独自に研究した成果を特許出願する際は、研究開発部は知財部と相談して進めることになりますが、事業戦略が不在のため、研究成果をなるべく広く権利化することに注力することになります。あるいは研究開発部で特許出願件数がKPI(重要業績評価指標)として設定され、ノルマ達成のための特許出願をすることになってしまいます。こうなってしまうと特許出願件数こそ増えるものの、事業の競争力確保に貢献しない無駄な特許が量産されてしまうおそれがあります。

スタートアップの場合

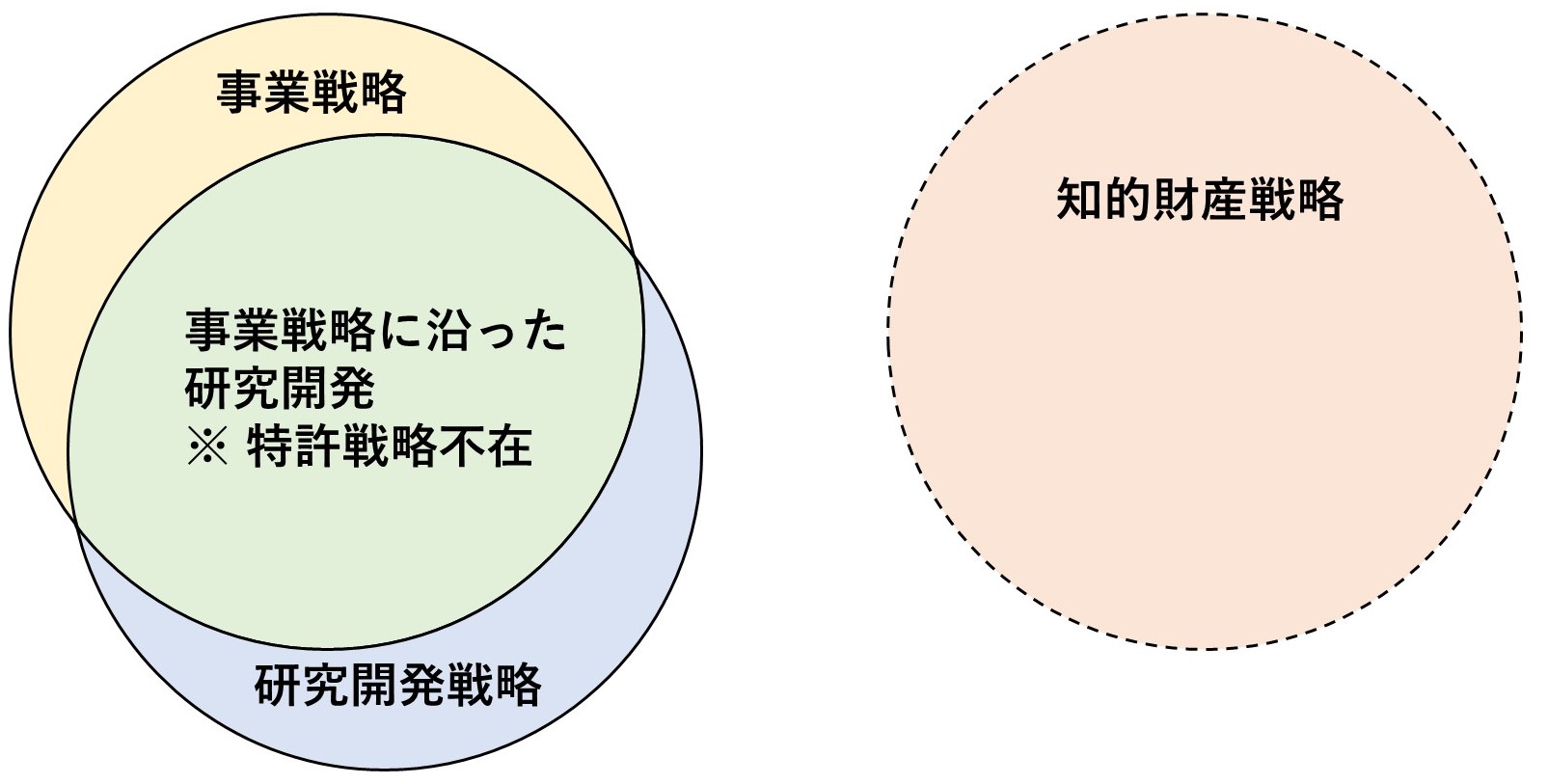

スタートアップの場合は社長とCTOの日々のディスカッションがそのまま事業戦略と研究開発戦略のすり合わせとなり、事業戦略に沿った研究開発計画となっていることがほとんどです。人・お金のリソースも限られているので余計なことをする余裕がないということでもあります。一方で社長とCTOに知財の専門知識がない場合は特許戦略が不十分になってしまいます(図5A)。「コア技術について特許出願したい」というような明確な目的がある場合は特許事務所に相談して特許出願することはできますが、中長期的な視点の特許戦略はカバーされていないことがあります。

特許戦略が不十分

事業計画に沿った研究開発はできているが、知財専門家不在のため特許戦略は不十分。このままでは事業活動に有益な特許がとれない可能性がある。

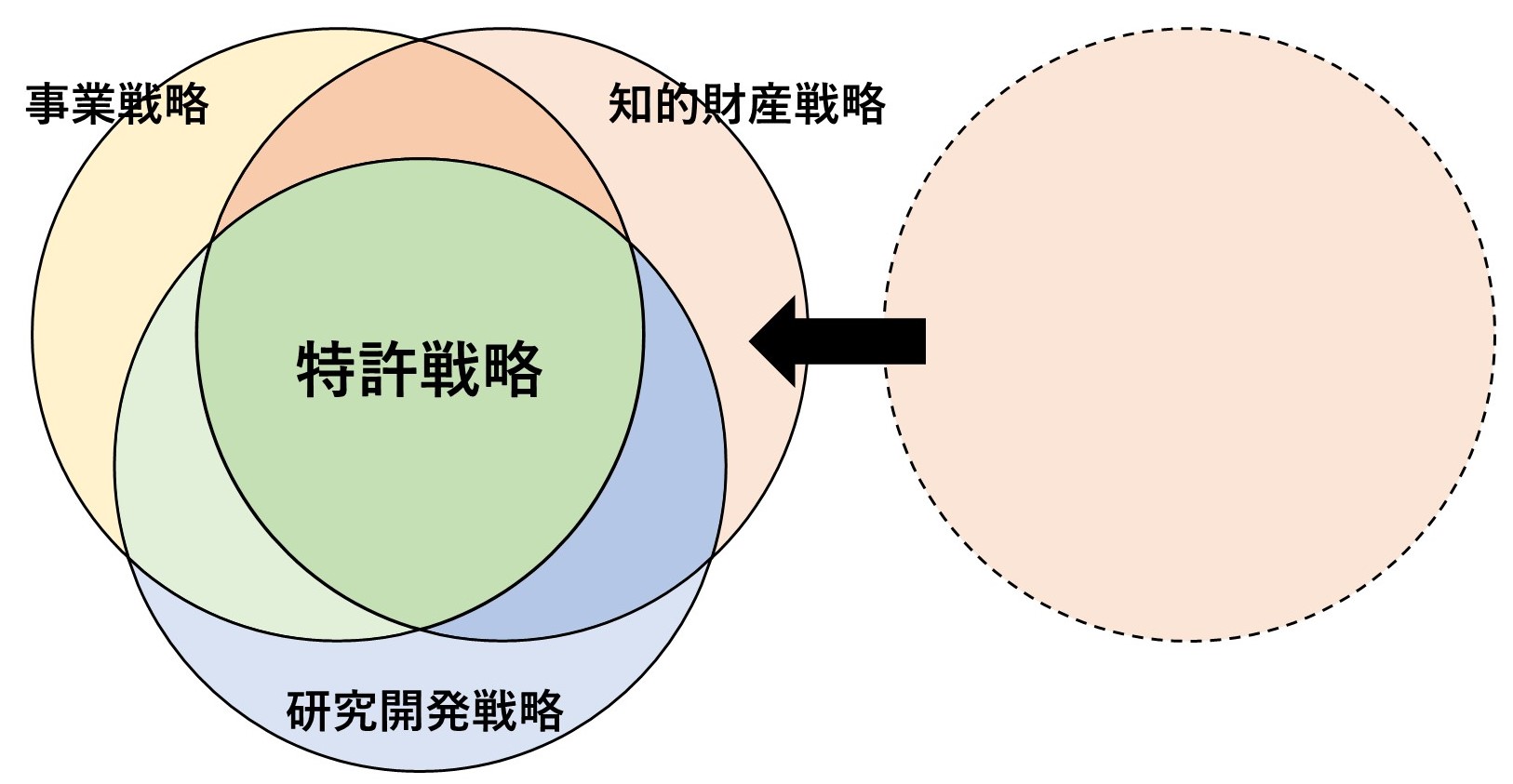

課題の解決策:知財専門家のアドバイス

事業戦略と研究開発戦略の連携は十分であるため、知財戦略に関する適切なアドバイスがあれば盤石な特許戦略を確立することができる。

ポジショントークになってしまいますが、上記の課題に対する解決策の1つは、社長とCTOのディスカッションに知財専門家も同席してもらうことです。そうすることで、競合の特許分析、先行技術調査、特許出願のための追加実験データの取得に関するアドバイス等が得られ、特許戦略を確立することができます(図5B)。同席してもらう知財専門家は、社内に専任の担当者がいることが理想ですが、シード期のスタートアップでは知財に関する業務量が少なく、正社員1名フルタイムだと持て余すと思いますので外部専門家にスポットで依頼するのが良いかと思います。

まとめ

- 知財戦略は経営戦略の一部であり、事業戦略、研究開発戦略と合わせて「三位一体の経営戦略」と呼ばれている

- 大企業は部署ごとに業務分掌と役割が異なるため、事業部と研究開発部のコミュニケーションが不十分な場合は無駄な特許が量産されてしまうおそれがある。

- スタートアップは社長とCTOが事業戦略と研究開発戦略を決めるので事業戦略と研究開発戦略の齟齬は起こりにくいが、中長期的な知財戦略の視点が不足しがちである。そのため、日ごろから知財専門家とも相談できる体制が理想的である。