本件訴訟の背景、大合議事件の指定および争点について

本記事の要約(忙しい人向け)

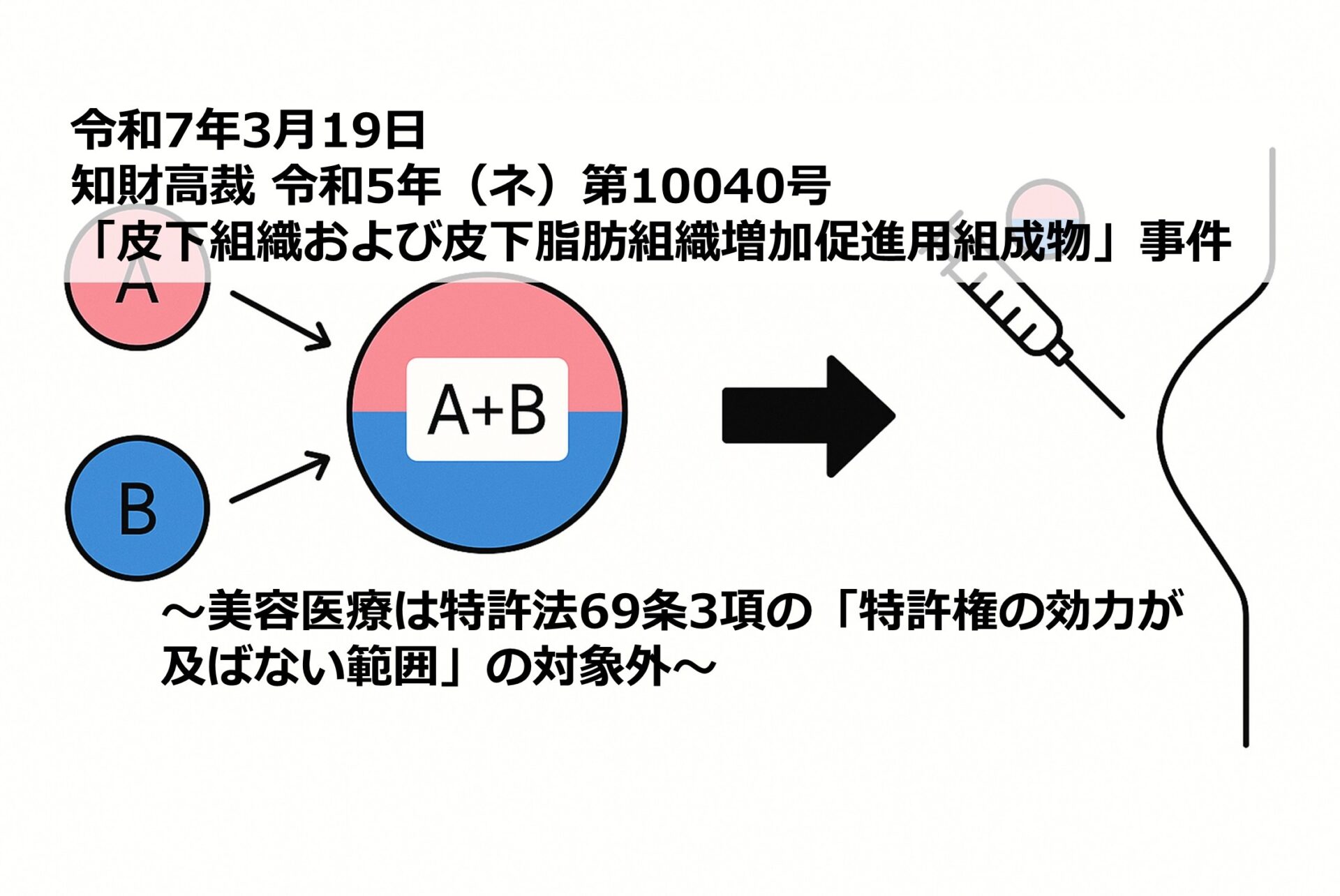

令和7年3月19日の知財高裁判決(令和5年(ネ)第10040号)は、「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」に関する特許の効力が、美容医療の分野にも及ぶかどうかを争点とした事案である。通常、特許法69条3項では「医療行為」について特許権の効力が及ばないとされるが、本件では美容医療の施術が当該条文の「医療行為」に該当するか否かが争われた。裁判所は、美容施術は疾病の治療や健康維持を本質とする医療行為とは異なると判断し、結果的に美容目的の施術には特許法69条3項の免除規定は適用されないと結論づけている。これにより、特許権者は当該組成物を利用する美容医療機関等に対して特許権を行使し得る立場が明確化された。本判決の意義としては、医療と美容の境界領域において、特許権の保護範囲を拡大する判断を示した点が挙げられる。特に美容医療分野における技術開発やビジネス展開では、従来の治療目的とは区別される施術にも特許の効力が及ぶ可能性が高まることから、業界関係者にとって重要な判例となる。こうした動きは、美容領域における研究開発の促進と同時に、医療行為に対する特許保護の限界を再確認する契機にもなったといえる。

本件訴訟の背景

本件訴訟は、被控訴人である医師が、被施術者から採取した血液を原材料とする豊胸手術用混合薬剤を製造した行為が、豊胸用組成物に関する特許発明の実施に当たるとして特許権者である控訴人が損害賠償を求めた事案である。

特許第5186050号の構成要件の分説

A 自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする

B 豊胸のために使用する

C 皮下組織増加促進用組成物

東京地裁における争点

- 被告は、「無細胞プラズマジェル」のほか、塩基性線維芽細胞増殖因子であるトラフェルミンと脂肪乳剤であるイントラリポスを調合した薬剤(構成要件A)を製造したか(争点1)

- 被告が製造した薬剤に自己由来の「血漿」(構成要件A)が含まれているか(争点2)

- 被告による薬剤の製造は医療行為に該当しないか(争点3)

- 損害(争点4)

- 本件発明は産業上利用することができる発明に該当せず、本件特許には無効とすべき事由があるか(争点5)

- サポート要件を欠くため、本件特許には無効とすべき事由があるか(争点6)

- 被告による令和2年11月までの施術における薬剤の製造が、試験研究に当たるか(争点7)

東京地裁の判断

原判決の東京地裁令和4年(ワ)第5905号は、

『被告は、その血液豊胸の施術において、本件被施術者に対して、「無細胞プラズマジェル(自己由来の血漿)」のほか、トラフェルミン(塩基性線維芽細胞増殖因子)、イントラリポス(脂肪乳剤)を投与したことは認められるものの、被告がこれらの成分が同時に含まれる薬剤を調合してこれを本件被施術者に投与したことを認めるに足りない。したがって、被告が構成要件Aを充足する薬剤を製造してこれを本件被施術者に投与したとは認められない。

また、その他の関係各証拠によっても、被告が構成要件Aに該当する成分を同時に含む薬剤を調合して、製造していたことを認めるに足りない。以上によれば、被告が構成要件Aを充足する薬剤を製造したとは認められないから、その余の争点について判断するまでもなく、原告の請求には理由がない。』

と判断した。(争点1の構成要件A比充足)

原審は控訴人の請求を全部棄却する判決をしたところ、控訴人がこれを不服として、控訴を提起した。

※括弧と下線は筆者追記

大合議事件の指定

本件訴訟は大合議事件に指定された。

大合議事件とは、知的財産高等裁判所(知財高裁)で審理・裁判が行われる事件の制度で、重要な法律上の争点を含む事案を扱うものである。

事案の概要

大合議で審議する事件について https://www.ip.courts.go.jp/vc-files/ip/2025/jikennogaiyou-daigougi.pdf

控訴人(第1審原告)は、特許第5186050号の特許権者である。本件の対象となる特許発明は、①自己由来の血漿(けっしょう)、②塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)、③脂肪乳剤の3つの成分を含有する「豊胸用組成物」の発明である。

控訴人は、医師である被控訴人(第1審被告)が、その経営する美容クリニックにおいて提供する「血液豊胸術」に用いるための薬剤を生産したことによって、控訴人の上記特許権が侵害されたとして、被控訴人に対して損害賠償金の支払を求めている。

原判決は、被控訴人が上記①~③の成分が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与したと認めるには足らないとして、特許権侵害を認めず、控訴人の請求を棄却した。

主な争点

本件特許発明の組成物を生産するには被施術者から採血する必要がある。また、この組成物は被施術者に投与することが予定されている。このように前後に医療行為を予定する本件特許発明は、「産業上利用することができる発明」(特許法29条1項柱書)でないから特許の対象とされるべきではなく、特許は無効であるか。

特許法69条3項の規定により、医師である被控訴人が上記①~③の成分が同時に含まれる薬剤を調合する行為には、特許権の効力は及ばないか。

被控訴人が上記①~③の成分を別々に被施術者に投与し、これらの成分が体内で混ざり合った場合に、被控訴人に特許権侵害が成立するか。

争点 「被控訴人が上記①~③の成分を別々に被施術者に投与し、これらの成分が体内で混ざり合った場合に、被控訴人に特許権侵害が成立するか。」について

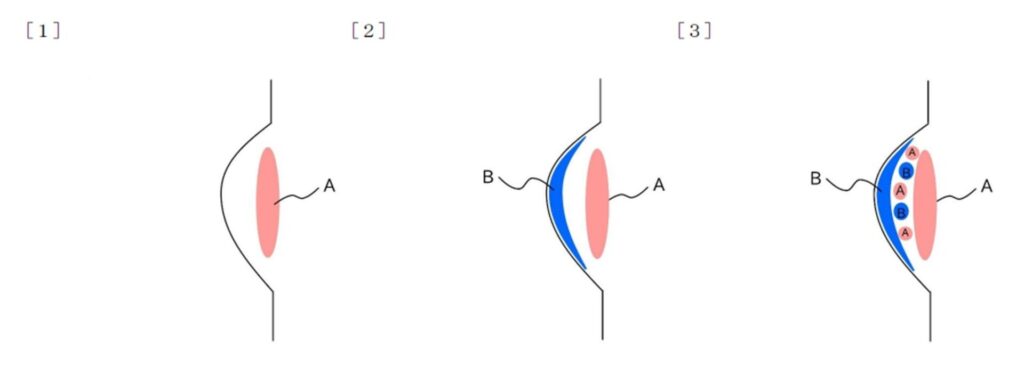

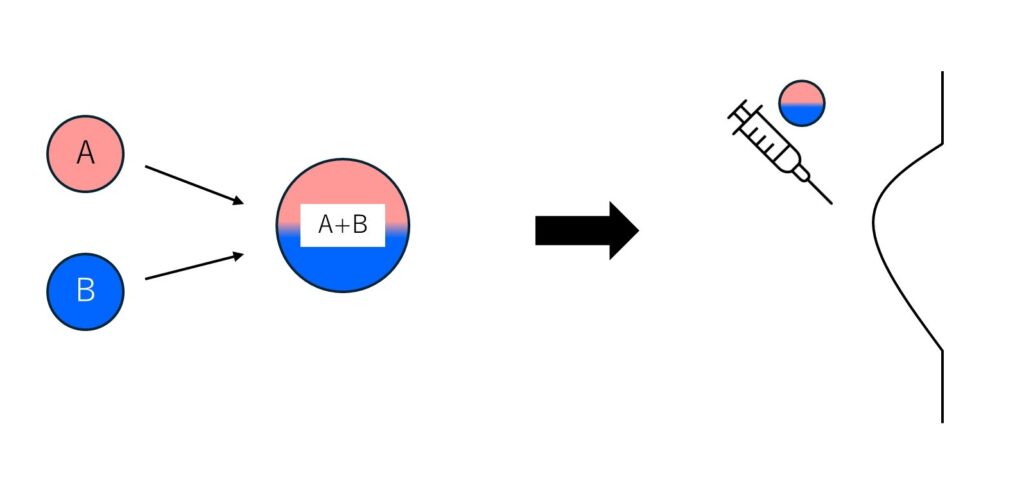

被控訴人は、「A剤とB剤は患者の体内へ別々に投与されるため、患者の体外でこれらの薬剤が調合されることはない。」、「まず、A剤を胸の奥に注入し、次にB剤を胸の皮膚表面近傍に注入し、さらに、その間の空間に、A剤とB剤が、胸の首側から腹側にかけて交互に配置されるように注入していくという施術をしている。(以下の図「薬剤注入手順」参照)」と主張していた。

患者にA剤とB剤を別々に注入し、患者の体内でA剤とB剤が混ざって特許発明の効果を奏した場合、特許権侵害が成立したといえるのか、大合議の判断に注目が集まっていた。

本件訴訟(知財高裁)における争点

本件訴訟における争点は以下の11項目であった。

争点1-1(「無細胞プラズマジェル」は本件発明の「自己由来の血漿」に相当するか)について

争点1-2(被控訴人は、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを混合した組成物を製造したか)について

争点1-3(被控訴人が、血漿及びトラフェルミンを含む「A剤」とイントラリポスを含む「B剤」とを別々に被施術者に投与することが、本件発明に係る組成物の「生産」に当たるか)について

争点2-1(本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条5 1項柱書き)に違反した無効理由があるか)について

争点2-2(本件発5 明に係る特許は、サポート要件(法36条6項1号)に違反した無効理由があるか)について

争点2-3(本件発明に係る特許は、明確性要件(法36条6項2号)に違反した無効理由があるか)について

争点3-1(本件特許権の効力が、試験又は研究のための実施の免責規定(法69条1項)により、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について

争点3-2(本件特許権の効力が、調剤行為の免責規定(法69条3項)により、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について

争点3-3(本件特許権の行使は権利の濫用等に当たり許されないか)について

争点4-1(本件の損害額の算定に当たり、法102条2項を適用できるか)について

争点4-2(損害額)について

裁判所の判断

文言侵害について

争点1-1(「無細胞プラズマジェル」は本件発明の「自己由来の血漿」に相当するか)について

本件発明の「自己由来の血漿」の解釈が問題となった。

ア 本件明細書等のうち特許請求の範囲には、「血漿」の意義を具体的に定義する記載はないところ、生化学分野における代表的な辞典には、「血液から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体を血漿といい、単にプラズマ(plasma)とも略す」(甲7の1:岩波理化学辞典(第4版))、「血液中から血球を取除いた成分」(甲7の2:生化学辞典(第4版))との記載がある。

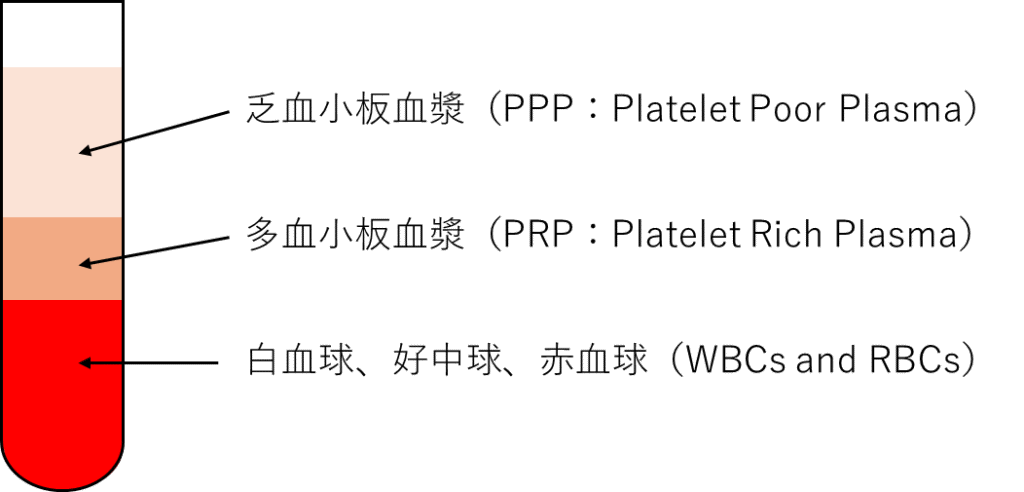

本件明細書等の発明の詳細な説明には、「自己由来の白血球を含有する多血小板血漿(PRP:Plate Rich Plasma)…が提案されている…。…PRPとして分離される血漿は採血した血液量の十分の一から二十分の一程度であり、…数十から数百mLを必要とする豊胸には実用的でな(い)」

上記の記載や前記(1)の本件発明の概要によると、本件発明の「自己由来の血漿」とは、「被施術者から採取した血液から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体成分」という意義を有するものと解するのが相当である。イ これに対し、被控訴人は、本件特許の出願経過等に照らすと、本件発明の「自己由来の血漿」は「乏血小板血漿(PPP:Platelet Poor Plasma)」の意義に限定して解釈すべきであり、被控訴人が本件手術に用いていた被施術者から採取した血液を遠心分離して細胞成分を完全に除いた血漿(NCP)はこれに含まれないと主張する。

この点につき、本件特許の出願に対する拒絶査定に対して出願人が提出した審判請求書(乙4)には、「本願発明で使用する血漿(Plasma)は、自己由来の血漿であり、血液から血球成分である赤血球、白血球並びに血小板を取り除いた血液に含まれる液体成分である。すなわち、引用文献1(判決注:特開2009-235004号公報。甲8)の段落番号[0004]の記載における、バフィーコートの上層に分離されたPPP(乏血小板血漿:Platelet Poor Plasma)と呼ばれる上澄みの液体画分であり、要するに、血小板を殆ど含まない血漿である。」との記載がある。しかし、同記載は、審査官による拒絶理由のうち「本願発明で使用する血漿は、引用文献1に記載のPRPと区別できるものではない」との認定に対し、血小板をほとんど含まない「自己由来の血漿」は、血小板が豊富に含まれる引用文献1のPRPとは区別できる旨を述べたものにすぎない。

(省略)

したがって、本件特許の出願経過等を根拠に本件発明の「自己由来の血漿」の意義を限定して解釈すべき旨の被控訴人の主張は採用することができない。

血液から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体が血漿であり、血漿はさらに血小板含有量の大小で乏血小板血漿(PPP)と多血小板血漿(PRP)に分かれる。控訴人(特許権者)は明細書において「PRPは実用的ではない」と記載し、出願過程において、「自己由来の血漿」はPRPとは区別できるとの主張を行っていた。

一方、被控訴人はた被施術者の血液から細胞成分を完全に除去した血漿である「無細胞プラズマジェル」を用いており、「自己由来の血漿」は「乏血小板血漿(PPP)」に限定して解釈すべきであると主張していたが、裁判所は、「無細胞プラズマジェル」は「被施術者から採取した血液から赤血球その他の細胞成分を取り除いた液体成分」という意義を有する本件発明の「自己由来の血漿」に相当すると判断した。

争点1-2(被控訴人は、血漿、トラフェルミン及びイントラリポスを混合した組成物を製造したか)について

(2) 前記(1)の認定事実によると、①被控訴人の指示により、本件手術の被施術者に投与する薬剤を製造する際に、本件クリニックの看護師又は准看護師によって作成され、その記載に基づいて看護師又は准看護師が実際に薬剤を製造していたと認められる薬剤ノートには、「血液」、「ガナハ」(ヒアルロン酸製剤)、「フィブラスト」、「AAPE」(成長因子を含む製剤)、「イントラ」(イントラリポス)、「メルス」(メルスモンという商品名のプラセンタ剤)、「抗」(抗生物質)と、被施術者に投与された成分の量が記載されているが、被控訴人のいうA剤(「フィブラスト」等)とB剤(「イントラリポス」等)に対応する区別がされていない上、薬剤ノートの2枚目末尾には「★ガナハ イントラをくだいてまぜた人」との記載があって、このような記載は、「ガナハ」や「イントラ」を合わせて薬剤に混ぜることが前提になっているともうかがわれること、②本件クリニックのウェブサイトには、注入薬剤について「無細胞プラズマジェルに加えて成長因子と乳化剤を組み合わせております」と記載され、被施術者に交付されていた「注入式豊胸手術承諾書および申込書(誓約書)」にも「充填剤として成長因子と一部ヒアルロン酸製剤と栄養剤等を含む薬剤を使用します。」等の記載と共に、トラフェルミン及びイントラリポスのアレルギーリスクについての説明があること、他方、いずれの記載において、薬剤が分けて投与される旨をうかがわせる記載は存在しないことなどが認められる。

これらの点に加え、モニターとして募集していた者を対象としていた期間及び一般募集をした者を対象としていた期間を通じて、被控訴人が本件手術において被施術者に投与した薬剤の内容や投与方法を変更したことをうかがわせる事情が全くないことに照らすと、被控訴人は、これらの期間を通じて、被施術者から採取した血液から血漿を製造し、これにフィブラストスプレー、イントラリポスを含む、薬剤ノートに記載された各成分を全て混合させた薬剤を製造した上で、これを本件手術において被施術者に投与していたと合理的に推認できる。

原審では、自己由来の血漿に加え、A剤とB剤を投与したことは認められるものの、A剤とB剤が同時に含まれる薬剤を調合して被施術者に投与したとは認められないと判断していたが、薬剤ノートの記載、本人尋問における本人の供述内容、供述態度から、裁判所は「各成分を全て混合させた薬剤を製造した上で、これを本件手術において被施術者に投与していた」と推認した。よって被控訴人の行為は構成要件Aを充足し、文言侵害が成立した。

争点1-3(被控訴人が、血漿及びトラフェルミンを含む「A剤」とイントラリポスを含む「B剤」とを別々に被施術者に投与することが、本件発明に係る組成物の「生産」に当たるか)の判断に注目が集まっていたが、本争点がなくなったため裁判所の判断は示されなかった。

「自己由来の血漿」の産業上利用可能性について

争点2-1(本件発明に係る特許は、産業上の利用可能性の要件(法29条1項柱書き)に違反した無効理由があるか)について

(1) 被控訴人は、本件発明は「豊胸用組成物」に係る発明であるが、これを製造するには医師が被施術者から血液を採取して「自己由来の血漿」を得る必要がある上、製造された組成物は、医師がそのまま被施術者の皮下に投与することが前提となっているから、本件発明は、実質的には、採血、組成物の製造及び投与という連続して行われる一連の行為、すなわち豊胸手術のための方法の発明と異なるものではないとの主張を前提として、医療行為は「産業上利用することができる発明」に当たらないから、本件発明に係る特許は無効とされるべき旨主張する。

(2) (省略)人体に投与することが予定されていることをもっては、当該「物の発明」が実質的に医療行為を対象とした「方法の発明」であって、「産業上利用することができる発明」に当たらないと解釈することは困難である。

(3) 次に、本件発明の「自己由来の血漿」は、被施術者から採血をして得て、最終的には被施術者に投与することが予定されているが、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造する行為は、必ずしも医師によって行われるものとは限らず、採血、組成物の製造及び被施術者への投与が、常に一連一体とみるべき不可分な行為であるとはいえない。むしろ、再生医療や遺伝子治療等の先端医療技術が飛躍的に進歩しつつある近年の状況も踏まえると、人間から採取したものを原材料として医薬品等を製造するなどの技術の発展には、医師のみならず、製薬産業その他の産業における研究開発が寄与するところが大きく、人の生命・健康の維持、回復に利用され得るものでもあるから、技術の発展を促進するために特許による保護を認める必要性が認められる。

そうすると、人間から採取したものを原材料として、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明について、そのことをもって、これを実質的に「方法の発明」に当たるとか、一連の行為としてみると医療行為であるから「産業上利用することができる発明」に当たらないなどということはできない。

人間から採取したものを原材料とし、最終的にそれがその人間の体内に戻されることが予定されている物の発明に係る特許が、特許法29条1項柱書きの「産業上利用することができる発明」の要件に違反されて特許されたものとはいえないと判断された。

調剤行為の免責規定(特許法69条3項)について

争点3-2(本件特許権の効力が、調剤行為の免責規定(法69条3項)により、被控訴人の行為に及ばないといえるか)について

(1) 被控訴人は、本件特許権の効力は、法69条3項の規定により、被控訴人の行為に及ばないと主張する。

(2) 法69条3項は、「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明」を対象とするところ、本件発明に係る組成物は、特許請求の範囲の記載からも明らかなとおり「豊胸のために使用する」ものであって、その豊胸の目的は、本件明細書等の段落【0003】に「女性にとって、容姿の美容の目的で、豊かな乳房を保つことの要望が大きく、そのための豊胸手術は、古くから種々行われてきた。」と記載されているように、主として審美にあるとされている。このような本件明細書等の記載のほか、現在の社会通念に照らしてみても、本件発明に係る組成物は、人の病気の診断、治療、処置又は予防のいずれかを目的とする物と認めることはできない。

(3) これに対し、被控訴人は、本件発明は美容医療に関するところ、美容医療は、身体的特徴の再建、修復又は形成による心身の健康や自尊心の改善に寄与する分野であり、治療並びに身体の構造又は機能に影響を及ぼすものであるとして、本件発明が法69条3項の「二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬についての発明」に当たると主張する。

しかし一般に「病気」とは、「生物の全身または一部分に生理状態の異常を来し、正常の機能が営めず、また諸種の苦痛を訴える現象」(甲25:広辞苑(第7版))、「生体がその形態や生理・精神機能に障害を起こし、苦痛や不快感を伴い、健康な日常生活を営めない状態」(甲26:大辞泉(第1版・増補・新装版))という意味を有する語であって、上記のとおり主として審美を目的とする豊胸手術を要する状態を、そのような一般的な意味における「病気」ということは困難であるし、豊胸用組成物を「人の病気の…治療、処置又は予防のため使用する物」ということも困難である。

また、法69条3項は、昭和50年法律第46号による法改正により、特許を受けることができないとされていた「医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下同じ)又は二以上の医薬を混合して一の医薬を製造する方法の発明」に関する規定(同改正前の法32条2号)が削除されたことに伴い創設された規定であるところ、その趣旨は、そのような「医薬」の調剤は、医師が、多数の種類の医薬の中から人の病気の治療等のために最も適切な薬効を期待できる医薬を選択し、処方せんを介して薬剤師等に指示して行われるものであり、医療行為の円滑な実施という公益の実現という観点から、当該医師の選択が特許権により妨げられないよう図ることにあると解される。しかるところ、少なくとも本件発明に係る豊胸手術に用いる薬剤の選択については、このような公益を直ちに認めることはできず、上記のとおり一般的な「病気」の語義を離れて、特許権の行使から特にこれを保護すべき実質的理由は見当たらないというべきである。

(4) したがって、本件発明は、「二以上の医薬を混合することにより製造されるべき医薬の発明」には当たらないから、被控訴人の行為が「処方せんにより調剤する行為」に当たるかについて検討するまでもなく、法69条3項の規定により本件特許権の効力が及ばないとする被控訴人の抗弁には理由がない。

特許法69条3項は以下のとおりである。

(特許権の効力が及ばない範囲)

第六十九条

3 二以上の医薬(人の病気の診断、治療、処置又は予防のため使用する物をいう。以下この項において同じ。)を混合することにより製造されるべき医薬の発明又は二以上の医薬を混合して医薬を製造する方法の発明に係る特許権の効力は、医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する行為及び医師又は歯科医師の処方せんにより調剤する医薬には、及ばない。

また、工業所有権法逐条解説〔第22版〕の特許法69条3項の解説は以下のとおりである。

三項は、昭和50年の一部改正により医薬の発明及び医薬の混合方法の発明にも特許を与えることとしたことに伴って、新設された規定である。従来、医薬の混合方法の発明に対しては特許が与えられていないので、薬剤師及び医師等が調剤をする場合に行う医薬の混合については、特許法上の制約なく実施することができたが、改正により、医薬の混合方法の発明についても特許を与えることとした結果、調剤上の支障が生じないよう調整することが必要となったものである。これは、調剤行為は医師又は歯科医師が交付する処方せんにより行われるべきものであるから、それを行う者(多くの場合、薬剤師)は処方せんに従うしかなく、また、処方せんは、極めて多種の医薬の中から当該病状に最も適切な薬効を期待できるように選択し、調剤することを指示するものであるから、医師等はその都度その混合方法が特許権と抵触するか否かを判断するのは困難であること、また、医師等の調剤行為は患者たる国民の健康を回復せしめるという特殊な社会的任務に係るものであること等を考慮した場合に、調剤行為にまで特許権の効力を及ぼすのは適当ではないためである。昭和50年の一部改正により、医薬自体の発明に対しても特許がされることとなるので、当該発明に係る特許権と調剤行為との関係が問題となるが、医薬自体は通常、特許の実施許諾を受けた医薬の製造業者によって製造され、正当に医師等に販売されるものであるから、調剤の段階で特許権が問題となることはまれであること及び従来は製法特許による権利が及んでいる医薬との均衡を考慮して、医薬自体の発明に係る特許権との調整は行わなかった。ただ、混合方法によって製造されるべき医薬の発明については、調剤において単に混合するだけでそのような医薬ができることが多いので、これについても混合方法の発明と同様に扱うこととした。

工業所有権法逐条解説〔第22版〕 https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/kaisetu/kogyoshoyu/chikujokaisetsu22.html

豊胸組成物は病気の治療ではなく審美を目的とするものであり、少なくとも本件発明の豊胸手術に係る薬剤の選択においては、特許権の行使から保護されるべきものではないと判断された。

本判決を受けたコメント

「A剤」と「B剤」を別々に被施術者に投与することが、本件発明に係る組成物の「生産」に当たるか、という争点の判断が示されなかった

原審ではA剤とB剤を調合して被施術者に投与したことは認められず非侵害となりましたが、控訴審では逆に証拠資料と医師の本人尋問からA剤とB剤を別々に投与したことが認められず、構成要件A(自己由来の血漿、塩基性線維芽細胞増殖因子(b-FGF)及び脂肪乳剤を含有してなることを特徴とする)を充足すると判断されました。これによって、「被施術者の体内で混ざる」ことが組成物の「生産」に当たるのか、という争点に対する判断は示されませんでした。

A剤とB剤を別々に投与したとしても、体内で混ざって豊胸効果を発揮することを期待して「胸」に投与したのであり、被施術者の体内における組成物の「生産」にあたるのではないかと個人的には思いました。

弁理士の見解書について

判決の本筋とは異なるが、被控訴人は豊胸施術をする前に弁理士に本件特許権の侵害可能性について調査を依頼し、見解書を得ていたようです。

(ウ) 被控訴人は、弁理士に対し、仮定した施術方法が本件特許権を侵害しないかについて調査を依頼し、令和2年2月27日付けで、弁理士から本件特許に関する見解書を受領した。その内容は要旨次のとおりであった。(乙32)

a 本件特許は、産業上の利用可能性、進歩性、サポート要件の各要件に違反してされたものであり、無効理由がある。

b 行為A「豊胸を望む患者から血液を採取し、該血液を遠心分離することで、「細胞成分を除いた血漿(NCP)」を作製する。作製した「細胞成分を除いた血漿(NCP)」と、フィブラストスプレーと、イントラリピッド輸液を混合した組成物(組成物1)を作製する。該患者に対して、豊胸目的で、組成物1を投与する。」は、形式的には本件発明の技術的範囲に属するが、医療行為に該当する実施態様には特許権の効力が及ばないと解されるから、本件特許権を侵害しない。

c 行為B「豊胸を望む患者から血液を採取し、該血液を遠心分離することで、「細胞成分を除いた血漿(NCP)」を作製する。作製した「細胞成分を除いた血漿(NCP)」と、フィブラストスプレーを混合した組成物(組成物2)を作製する。該患者に対して、豊胸目的で、組成物2とイントラリピッド輸液とを、別々に投与する。」は、組成物2とイントラリピッド輸液の各投与が行われた時点で、本件発明に係る物の生産が行われたと解する余地があるが、人体内部では様々な物質が存在し相互作用していることからすると、組成物2とイントラリピッド輸液とを別々に投与した場合は、本件発明に係るひとまとまりの組成物を投与する場合と同一の効果が得られるとは限らず、本件特許権を侵害しない。

見解書の内容は、以下の3点でした。

a 本件特許は産業上の利用可能性、進歩性、サポート要件の各要件に違反の無効理由があること

b 行為A(構成要件Aを充足する行為)は文言侵害を構成するが、医療行為に該当するため特許権の効力が及ばないこと

c 行為B(A剤とB剤を別々に投与する行為)は本件特許権を侵害しないこと

結果論ですが、「a」、「b」については本件訴訟で裁判所に否定されています。行為Bを実際に行っていたかを被控訴人が証明できなかったため、「c」については裁判所の判断は示されていません。

これらの事実に加え、前記2(1)の認定事実及び証拠(甲3、4、9)によると、被控訴人は、本件特許の存在を認識し、これに関する弁理士の見解書を取り付けた上で(なお、本件特許に無効理由があるとか、被控訴人の行為に本件特許権の効力が及ばないとする見解が採用できないことは、既に述べたとおりである。)、本件発明の実施に踏み切っており、

そして、被控訴人である医師は、弁理士の見解書をもとに本件発明の実施に踏み切ったと明確に書かれています。弁理士の見解書が否定的(特許権侵害となり得るとの評価)であったのであれば被控訴人は実施に踏み切っていなかったかも知れません。弁理士が作成する鑑定書の責任と重要性について、改めて考えさせられた事案でした。

美容医療に用いるための医薬の調剤行為は特許権の効力が及ぶのか

一般に、美容医療には豊胸手術の他に、脱毛、脂肪吸引、シミ取り、二重まぶた手術、ピコレーザートーニング、ケミカルピーリング等、複数の医療行為が含まれます。本件訴訟は、「少なくとも本件発明に係る豊胸手術に用いる薬剤の選択については、」とあるとおり、あくまで本件発明に係る豊胸手術に用いる薬剤の選択に限った判断であり、豊胸手術以外の美容医療に用いる薬剤の調剤行為については別の判断になる可能性があります。一方で、本判決の影響を受けて、美容医療に関する医薬組成物の研究開発が促進されることが見込まれます。また、美容医療関係者にとっては、施術に用いる医薬の調剤行為が他者の特許を侵害しているかどうかを確認する負担が生じることになります。

美容医療と一般医療(美容目的ではない、疾患の治療を目的とした通常の医療の意味)の線引きは必ずしも明確ではない場合もあり得ます。本判決は医療の円滑な実施と特許権による保護との調和をいかに図るか、今後さらなる議論を促す重要な契機となると言えるでしょう。

まとめ

争点: 「皮下組織および皮下脂肪組織増加促進用組成物」に関する特許権が、美容医療の施術に対しても及ぶかどうかが争点となった。

特許法69条3項の規定: 医薬の調剤行為には特許権の効力が及ばない(免除規定)が、本件では美容医療における医薬の調剤行為も同条項が適用されるか否かが議論された。

知財高裁の結論: 美容目的の施術は疾病治療を目的とする医療行為とはみなされず、特許法69条3項の「病気」の治療には該当しない。

影響・意義:

- 美容医療分野における研究・開発の促進が見込まれる。

- 医療と美容の境界領域での特許保護の在り方を再確認する判断となった。

- 従来の治療目的以外の施術でも特許の効力が及ぶ可能性が高まり、業界関係者は注意を要する。